近日,浙江省教育厅办公室公布2025年浙江省学生资助育人工作典型案例,经专家严格遴选和合议会审等环节,我校崔宏智、高星雨老师的工作案例《赋能·内化·超越:自我决定理论在资助育人实践中的干预机制研究》、董思雨老师的《破“不配得”坚冰,育“向阳”之心——一例亲情缺失困境生的心理重建与资助育人实践》从全省600篇案例中脱颖而出,入选2025年浙江省学生资助育人工作典型案例。

案例简介

赋能·内化·超越:自我决定理论在资助育人实践中的干预机制研究

作者:崔宏智、高星雨

(学生工作部、学生处、就业指导中心)

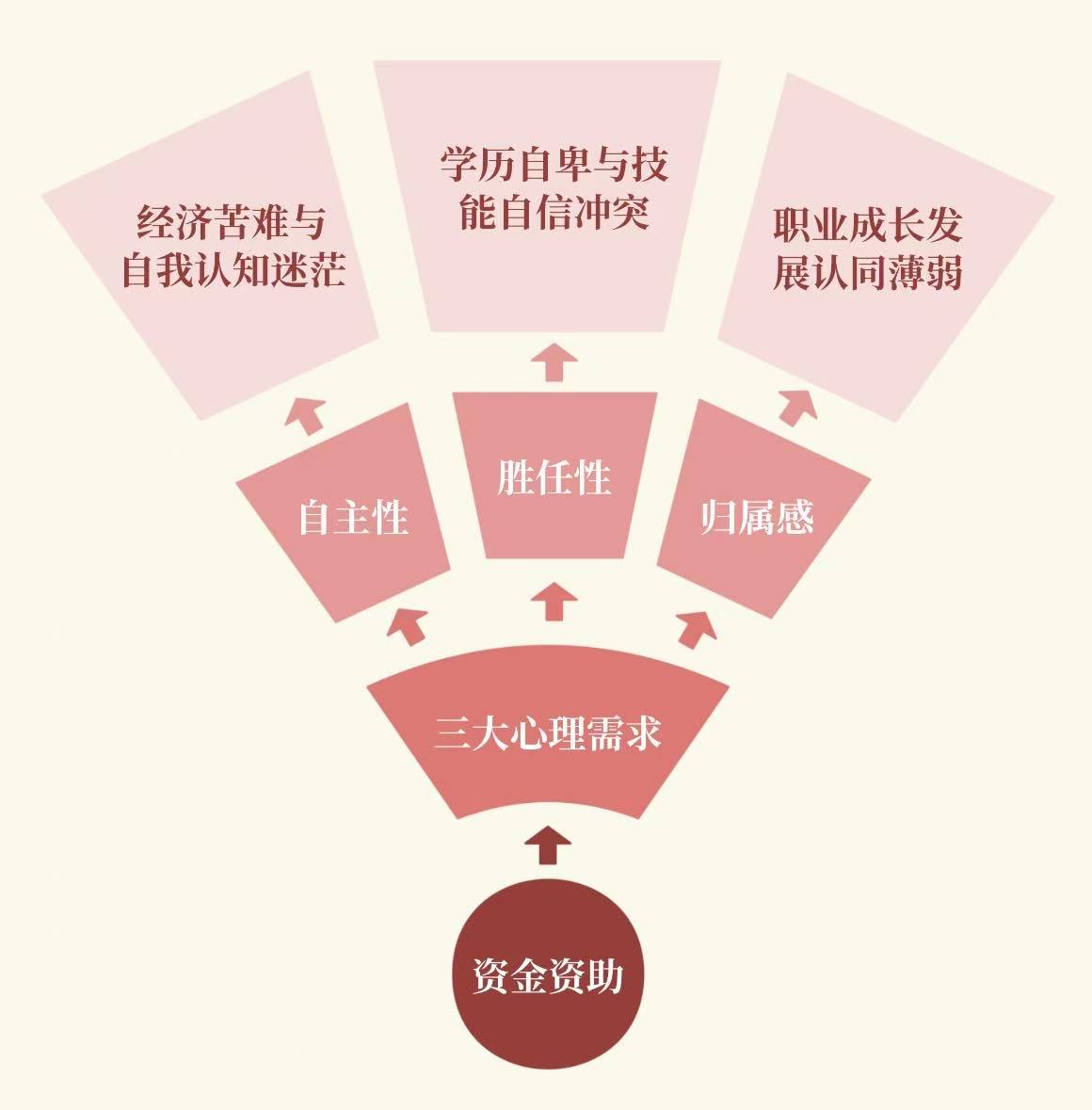

案例依据“自我决定”理论,聚焦“自主性”“胜任感”和“归属感”三大心理需求,发挥学生主体作用,实现学生持续性成长。通过阶段1.逆境突围期:从“被动受助”到“主动规划”;阶段2.能力构建期:以技能成才重塑自信;阶段3.价值升华期:从“受助者”到“助人者”三个阶段。在经济赋能中做减法:简化流程、聚焦帮扶,以资金帮扶为手段,引导学生个体独立,摆脱“经济枷锁”的“自主性”;在技能赋能中做乘法:构建“角色定位-技能成长-成果落地”进阶链,实现“授人以渔”的胜任感;在价值赋能中做加法:在职业教育中植入“技能报国”反哺情怀,实现“职业认同”的归属感。

破“不配得”坚冰,育“向阳”之心——一例亲情缺失困境生的心理重建与资助育人实践

作者:董思雨

(创意设计学院)

案例围绕一名因亲情缺失与经济困难而深陷“不配得感”与人际疏离的学生展开。在应对其因手术借款引发情绪崩溃的危机中,创意设计学院实施了一套“扶困、扶心、扶志”三位一体的整合性干预策略。

对经济与心理多重困境学生的帮扶,必须超越单一的物质解困。关键在于构建“全员协同”的支持网络,融合辅导员、教师、心理专家及朋辈力量,实现从“帮扶小组”到“成长共同体”的升级。工作方法上需“全过程贯穿”,将即时危机干预与长期心理韧性培养相结合,通过系统性的团体辅导与动态跟踪,促进学生认知重塑与能力发展。最终目标是实现“全方位育人”,通过发展性资助计划,将经济资助、心理重建、能力提升和价值引领有机融合,激发学生内生动力,引导其完成从“生存保障”到“生命成长”的根本性跨越,真正实现资助育人工作的深度与长效。

近年来,学校始终将学生资助工作作为立德树人的重要抓手,以“精准帮扶、全面育人”为核心理念,深入贯彻国家及浙江省资助政策要求。通过构建“经济支持+思想引领+成长关怀”三位一体育人体系,将感恩教育、榜样示范与责任培养融入资助全过程,实现“扶困”与“扶智扶志”的深度融合。我们致力打造“资助-赋能-反哺”的可持续发展生态,让每一位受助学子在温暖中成长,在激励中蜕变,最终成为有能力、有担当、懂回报的时代新人。