“数字经济”背景下高职院校教师数字素养提升研究

——基于浙江省335名专任教师的实证分析

摘 要:

提升高职院校教师数字素养是推动数字化教学改革、培育数字化人才的重要环节。通过随机抽样浙江省335名高职院校专任教师,调查分析高职院校教师数字素养的现状。结果显示,高职院校专任教师数字素养整体水平中上;不同性别、不同职称和不同学历的教师数字素养不存在显著差异;所属院校办学性质不同、办学层次不同、年龄组别不同的教师数字素养存在显著差异。针对调查结果,需要促进教师数字素养的内化与升华、加快提升教师“数字+教学”实践技能、坚持统合提升与分类指导相结合原则、制定职业教育教师数字素养评估标准和建立数字技术与专业技能相互支持的终生学习共同体。

关键词:数字经济;高职院校;教师;数字素养;

一、问题的提出

随着信息技术不断创新发展,经济社会正在发生系统性变革,加快数字化转型已经成为当今社会的共识。浙江省在2017年提出实施数字经济,数字化改革已经成为浙江省新发展阶段全面深化改革的总抓手。[1]数字经济的发展必然要求专业技术人才具备较高水平的数字素养,而拥有较高数字素养的专业技术人才的培养离不开高职教育,教师作为教育教学过程中的第一线人员,这对教师综合素养提出了新的要求与挑战。2018年中共中央、国务院发布的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》提出相应要求:教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革,积极有效开展教育教学。[2]2021年3月教育部办公厅发布的《关于开展第二批人工智能助推教师队伍建设试点推荐遴选工作的通知》更是强调建设教师智能教育体系,加强对教师进行基于人工智能技术的教育素养培训。[3]因此,提升高职院校教师数字素养已经不仅是社会经济转型发展的客观需求,更是教育改革的内在要求。而要全面提升高职院校教师数字素养,就必须要了解当前高职院校教师数字素养现状如何,因此,本研究紧紧围绕高职院校教师数字素养问题,以浙江省高职院校专任教师为研究对象,通过问卷调查的方式,对数字化改革背景下高职院校专任教师数字素养现状进行研究分析,并提出针对性策略,以期为高职院校教师数字素养的提升提供借鉴。

二、调查设计

(一)研究工具探索

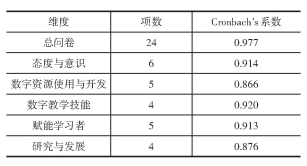

本研究综合2020年6月24日我国教育部发布的《职业院校数字校园规范》[4]和2017年的《欧盟教育者数字素养框架(European Framework for the Digital Competence of Educators,简称Dig Comp Edu)》[5]两份文件中,关于教师数字素养的结构体系,结合我国高职教育自身特点,自编形成了高职院校教师数字素养现状调查问卷。该问卷分为基本信息和素养现状两个部分,其中,基本信息包括教师的年龄段、性别、最高学历、所在院校办学性质、是否为国家“双高”院校和任课专业大类。素养现状部分共24项问题,分别包括态度与意识、数字资源使用与开发、数字教学技能、赋能学习者和研究与发展5项能力。问卷为李克特五分量表,从“完全不符合”到“非常符合”,分别给予1~5分评定,分数越高代表教师数字素养越高。在问卷信度方面(表1),总问卷的Cronbach'sα系数为0.977,各分量表的信度在0.866~0.920之间,证明量表信度高,具有很好的内部一致性。本研究采用相关分析法检测结构效度,问卷各维度与总体值的相关系数在0.792~0.887之间,说明各维度与问卷总体存在显著相关,问卷各维度之间的相关系数在0.456~0.549之间,呈中度相关,量表具有良好的结构效度。

表1 问卷信度情况

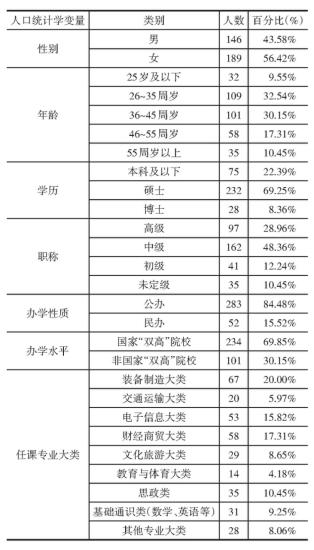

(二)研究对象

本研究采取随机抽样的方式,于2021年10—11月在浙江省内选取12所高职院校开展问卷调研。问卷发放采用网络形式,共回收问卷386份,删除无效问卷51份,剩余有效问卷335份,有效率达86.8%。样本基本信息,见表2。样本数据显示,本次调查研究对象的年龄、性别、学历、职称、任课专业、所在学校办学性质和办学水平等均有一定的比例,调查对象分布较为合理。

表2 样本基本信息(N=335人)

(三)数据处理方法

本研究使用SPSS20.0统计分析软件对所收集的数据进行录入、整理和分析,采用描述性统计分析了解高职院校专任教师数字素养的整体状况,针对不同性别、年龄、职称、办学性质、院校类别和任课专业主要采用差异性分析和单因素方差分析方法。

三、调查结果

(一)高职院校专任教师数字素养的整体水平

通过问卷数据统计分析可以看出,浙江省高职院校专任教师数字素养平均分为4.185 4分(满分5分),处于中上水平(表3)。从具体的素养来看,态度与意识维度平均分最高,达到4.415 4分,说明高职院校教师群体数字化教学应用意识和态度整体较高。除教师数字化教学意识与态度之外,得分由高到底的维度依次为数字技术赋能学习者(4.315 8)、数字化研究与发展(4.206 7)、数字教学技能(4.197 0)和数字资源使用与开发(3.752 8)。数字资源使用与开发能力是当前高职院校专任教师数字素养中最薄弱的一环,且只有这一维度低于平均分,证明该部分素养的缺位严重降低了教师整体数字素养水平。

表3 高职院校专任教师数字素养描述性统计结果(N=335)

(二)高职院校专任教师数字素养的差异比较

为了进一步了解不同性别、年龄、职称、学历、所在院校办学性质、办学水平、专业大类的高职院校教师数字素养是否有差异,本研究采用独立样本t检验和单因素方差分析方法进行结果分析。

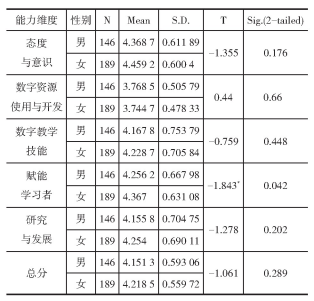

1. 不同性别高职院校教师数字素养的差异性分析

针对不同性别的高职院校专任教师进行独立样本T检验(表4),发现女性教师平均得分4.218 5,男性教师平均得分4.151 3,女性教师数字素养略高于男性教师,但没有达到显著差异水平。在各维度方面,女性教师“赋能学习者”的能力高于男性,并达到显著性水平(T=-1.843,P=0.042<0.05),其他各维度男性教师除了“数字资源使用与开发”能力略高于女性教师以外,均低于女性教师,但两组差异并未达到统计学显著水平。

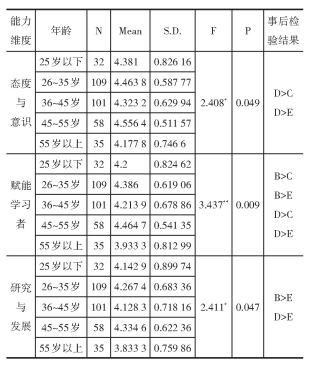

2. 不同年龄段高职院校教师数字素养的差异性分析

本研究针对不同年龄段的教师进行单因素方差分析,结果显示,不同年龄段教师在“态度和意识”(F=2.408,P=0.049<0.05)和“研究与发展”(F=2.411,P=0.047<0.05)两个维度存在显著性差异,“赋能学习者”维度存在极其显著性差异(F=3.437,P=0.009<0.01)。对达到显著性差异的维度采用最小显著差异法(least significant difference,LSD)做进一步组别间事后检验,结果仅保留0.05水平以上的显著性差异数据(表5)。从表5可知,45~55岁组别的教师在数字化“态度与意识”“赋能学习者”能力上,显著高于36~45岁和55岁以上组别,同时在“研究与发展”维度也显著高于55岁以上组别;26~35岁组别则在“赋能学习者”能力维度上,显著高于36~45岁和55岁以上组别,同时在“研究与发展”维度显著高于55岁以上组别。

表4 不同性别的高职教师数字素养独立样本T检验

注:*表示平均差异在0.05水平显著。

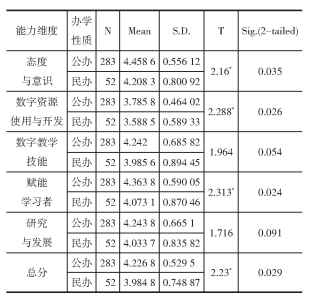

3. 不同办学性质高职院校的教师数字素养差异性分析

本研究针对公办和民办高职院校教师的数字素养进行了独立样本T检验(表6),统计结果显示,公办院校教师数字素养显著高于民办高职院校教师(T=2.33,P=0.029<0.05)。从各维度看,公办院校教师五个维度上的得分均高于民办院校教师,其中。在“态度和意识”(T=2.16,P=0.035<0.05)、“教学资源使用与开发”(T=2.288,P=0.026<0.05)和“赋能学习者”(T=2.313,P=0.024<0.05)三个维度存在显著性差异。总体而言,相比较于公办院校,民办高职院校专任教师数字素养明显不足。

4. 不同办学水平高职院校的教师数字素养差异性分析

中国特色高水平高职学校和专业建设计划(简称“双高”计划)是国家为了实现职业教育高质量发展,而集中力量建设的高水平高职学校和专业群,因此,本研究尝试对“双高”计划高职院校和非“双高”计划高职院校的专任教师数字素养进行比较研究,经过独立样本T检验(表7),结果显示“双高”计划高职院校专任教师的数字素养,显著高于非“双高”计划高职院校专任教师(T=2.474,P=0.014<0.05)。在各维度上,除了“研究与发展”维度没有体现出显著性差异水平以外,“双高”计划高职院校专任教师在“态度与意识”(T=2.441,P=0.016<0.05)、“数字资源使用与开发”(T=2.426,P=0.016<0.05)、“数字教学技能”(T=2.43,P=0.016<0.05)和“赋能学习者”(T=2.205,P=0.029<0.05)四个能力维度,都显著高于非“双高”计划高职院校专任教师。简而言之,“双高”计划高职院校专任教师的数字素养能力,显著高于非“双高”计划高职院校教师。

表5 不同年龄段高职教师数字素养单因素方差分析

注:1.*表示平均差异在0.05水平显著;**表示平均差异在0.01水平显著。2.B表示26~35岁;C表示36~45岁;D表示45~55岁;E表示55岁以上。

表6 不同办学性质高职教师数字素养独立样本T检验

注:*表示平均差异在0.05水平显著。

表7 不同办学水平的高职教师数字素养独立样本T检验

注:*表示平均差异在0.05水平显著。

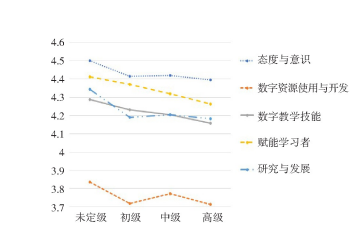

5. 不同职称与学历的高职院校教师数字素养差异性分析

本研究针对不同职称和学历的高职院校专任教师数字素养都进行了单因素方差分析,结果显示不同职称与学历的高职教师数字素养,总体水平及5个分维度的F检验均未体现显著性差异(P>0.05),即表明不同职称和学历高职教师的数字素养水平相当(图1)。不过不同职称的教师在各分维度的平均得分表现呈现相同趋势,即随着职称的上升,数字素养却逐渐下降。这与不同年龄段高职院校教师数字素养的趋势相近,由于职称的评定与教师年龄存在一定相关性,因此,也从侧面说明了本研究数据的内部一致性。

图1 不同职称教师数字素养各维度水平

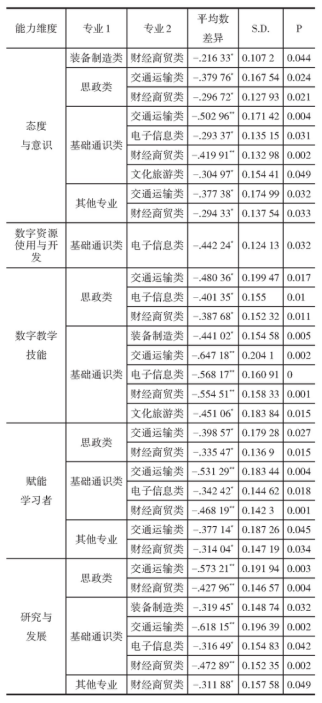

6. 不同专业高职院校教师数字素养差异性分析

本研究对浙江省内高职院校开设的主要专业进行了统计归类,最终确定装备制造、交通运输、电子信息、财经商贸、文化旅游、教育体育、思政、基础通识和其他9个专业大类,针对不同专业的教师进行单因素方差分析,结果显示不同专业任课教师的数字素养总体水平,存在极其显著差异水平(F=2.609,P=0.009<0.01)(表8)。在各分维度方面,不同专业的教师在“态度与意识”(F=2.194,P=0.028<0.05)、“赋能学习者”(F=2.21,P=0.026<0.05)和“研究与发展”(F=2.526,P=0.011<0.05)三个维度存在显著性差异,在“数字资源使用与开发”(F=2.607,P=0.009<0.01)和“数字教学技能”(F=2.782,P=0.005<0.01)则存在极其显著性差异。

对达到显著水平的能力进行事后检验,结果仅保留P>0.05的数据。结果显示,交通运输类和财经商贸类专业教师在除了“数字资源使用与开发”以外的其他4个分维度,都显著高于思政类和基础通识类专业的教师;电子信息类专业教师在全部5个维度,都显著高于基础通识类专业教师,在“数字教学技能”维度显著高于思政类专业教师;文化旅游类专业教师在“态度与意识”和“数字教学技能”2个维度,显著高于“基础通识类”专业教师;装备制造类专业教师在“数字教学技能”和“研究与发展”2个能力维度上,显著高于基础通识类专业教师。

四、研究结论与建议

(一)研究结论

第一,浙江省高职院校专任教师数字素养总体上处于中上水平,其中,关于数字化教学应用的态度与意识维度得分最高,而关于数字资源使用与开发能力表现最差,数字教学技能也相对较弱,这说明高职教师教学过程中对于数字化教学的应用意识和积极态度已经确立,但实际操作技能还有所欠缺,呈现出“心有余而力不足”的数字素养现状。

表8 不同专业高职教师数字素养单因素方差分析

注:*表示平均差异在0.05水平显著;**表示平均差异在0.01水平显著。

第二,高职院校教师数字素养总体表现水平不存在性别差异,但女性教师素质素养整体能力略高于男性教师,且“赋能学习者”能力显著高于男性教师,剩余4个能力维度中,也有3个维度得分高于男性教师。

第三,不同年龄段的高职院校专任教师数字素养存在显著性差异,45~55岁之间的教师的数字素养最高,其次是26~35岁之间的教师,而55岁以上教师的数字素养最弱,36~45岁之间的教师数字素养也相对较弱,总体呈现“先上升、再下降、再提高、最后回落”的趋势。

第四,不同办学性质高职院校的教师数字素养存在显著性差异,公办院校专任教师数字素养在全部5个能力维度上均高于民办高职院校教师。

第五,不同办学水平高职院校的教师数字素养存在显著性差异,“双高”计划高职院校专任教师除了“研究与发展”维度外,剩余4个维度的得分均显著高于非“双高”院校教师。

第六,不同职称和学历的高职院校教师数字素养不存在显著性差异。

第七,不同专业教师的数字素养存在显著性差异,浙江省内高职中交通运输类和财经商贸类专业教师数字素养位列前茅,基础通识类专业教师的数字素养最需提升,思政类专业教师数字素养同样表现不佳。

(二)建议

1. 促进教师数字素养的内化与升华

本研究结果表明,当前高职教师已经普遍具备了较高的数字化教学意识,充分认识到数字技术在教学中的重要性,因此,高职院校教师需要进一步实现数字素养的内化,使数字素养成为教师的“元素养”。首先,实现由“器”到“道”的渐进转变。数字技术已经不仅仅是一种教学辅助工具,它更是通过革新教学方式而重塑教学模式的思维理念。因此,在当前良好的数字化态度与意识基础上,高职院校教师要培育数字教学思维,提高以数字化解决教学问题的敏感性、主动性和创造性,以及树立数字伦理道德,形成系统的数字教育理念,打破信息技术仅是教学辅助手段的陈旧观念。其次,强化高职教师“数字教师”身份认同感。为了应对新兴数字环境变化,“数字公民”的概念孕育而生,它特指在虚拟空间中运用数字技术从事学习、工作和生活的公民身份。[6]高职院校也要为教师建立“数字教师”的身份概念,形成数字化教学改革背景下统一价值观念和认知模式,强化身份认同感和心理归属,使教师自觉提升数字素养和数字化教学技能。

2. 加快提升教师“数字+教学”实践技能

数字化学习时代,教育者的教学不再是技术与教学方法的简单叠加,而是一种面向更加复杂学习环境的技术与教学的融合式创新。[7]本研究调查结果表明,当前高职教师关于数字技术融入教学的态度和意识正面积极,但是数字资源使用与开发能力和数字化教学技能明显不足,教师数字教学实践技能提升空间较大。所以加强“数字+教学”实践技能是提升高职教师整体数字素养的关键环节。首先,高职院校要提高数字化教学软硬件配套。高职院校需要建设智慧教室等数字化、智能化的教学设施与环境,同时自建或引进数字化教学平台,鼓励教师在平台上进行数字化课程资源的建设与使用。在此基础上配套激励制度,对教师数字化教学技能提升进行政策性引导。其次,高职院校要组织教师数字化教学技能专项培训,从数字化教学资源建设、教学环境的构建、教学活动过程设计、教学评价创新等层面开展多维度、全方面的数字化教学技能培训,教师可以针对薄弱环节进行专项能力的提升。最后,鼓励教师积极开展数字化教学的实践与研究,比如线上线下混合式教学模式,在教学过程中提升数字化实践教学技能,在数字化教学研究过程中加深理论认识。

3. 坚持统合提升与分类指导相结合原则

针对所属院校办学性质和办学水平不同,以及所属专业类型不同而导致高职教师数字素养显著差异的情况,要实行统合提升与分类指导相结合的原则,既要统筹安排省内高职院校同步提升、共同发展,避免校际差异过大,也要根据不同专业的类型特点开展针对性提升。首先,构建高职教师数字素养培训与交流的省级平台。对教师数字素养的培养长期以来都是通过所在学校职后培训的方式开展,[8]而区域内高职院校由于数字化教育理念、动力、目标等不同,导致培训力度与质量参差不齐。因此,教育行政部门要构建高职教师数字素养培训与交流的省级平台,统筹省内高职教师数字素养培养目标和培训计划,提高省内教师的整体数字素养水平,营造教师发展的公平环境,同时加强校际教师数字素养提升项目的经验交流与合作。其次,加强分类指导,重点提升思政类和基础通识类专业教师信息素养。由于专业属性和知识结构的不同,思政类和基础通识类专业教师整体信息素养显著偏低,因此,高职院校要重点提升此类教师群体数字素养,帮助他们树立科学的数字化教学观念,提高数字化教学技能,灵活应用数字化教学资源。

4. 制定职业教育教师数字素养评估标准

随着数字化技术的不断涌现,国际社会对教师数字素养愈加重视,纷纷出台了教师数字能力框架或者标准,包括2017年美国发布的《国家教师教育技术标准》(ISTE Standards For Educators)、欧盟发布的《欧盟教育者数字素养框架》(Dig Comp Edu)和2018年UNESCO发布的第三版《教师信息与通信技术能力框架》(UNESCO ICT Competency Framework for Teachers),[9]等等,但我国还未出台职业教育教师数字能力框架或标准,虽然开展了各级各类数字素养的培训,但教师缺少标准进行自我评价与对比,无法激起教师的满足感和成就感,容易造成数字素养发展倦怠感。因此,在步入教育信息化2.0时代,我国职业教育亟须借鉴国际上较为成熟的数字素养框架,制定符合我国职业教育实情的教师数字素养评估标准,分阶段、分领域引导教师有计划、有目标的学习与提升,充分提升以教学工作为核心的数字素养,并且能够随着信息技术在教育中的不断深入应用而对标准进行及时更新和补充,确保教师数字素养的可持续发展,从而帮助教师全面应对数字时代教育改革浪潮的挑战。

5. 建立数字技术与专业技能相互支持的终身学习共同体

高职院校教师数字素养水平和学历与职称两者都没有显著性相关关系,这充分说明数字素养的形成与教师已经拥有的知识与技能无关,它更是一种面向未来的专业素养,正如英国历史学家阿诺德·汤因比曾说过的:当文明不再对新挑战做出有创造力的反应时,进步的车轮就会从他们的轴心滑落。[10]高职院校教师应对未来的技术变革,必须持续不断重构自身的职业技能,在专业发展过程中实现终身学习。数字技术的学习与专业技能的提升应该是交替往复、相互促进的过程,数字技术的掌握,不仅可以提升教师综合能力和数字教学技能,还可以为教师提供更加丰富的学习途径和资源;而专业技能不断进步,则将推动教师自觉寻求更高的数字素养来武装自己。只有两种技术技能相互支持、共生,才能实现高职教师职业生涯的高质量发展。

参考文献

[1] 浙江省委书记袁家军:全面推进数字化改革成为浙江新发展阶段全面深化改革的总抓手[EB/OL].(2021-02-19)[2021-11-09].http://www.cinn.cn/dfgy/202102/t20210219_238579.html.

[2] 中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见[EB/OL].(2018-01-31)[2021-11-12].http://www.gov.cn/zhengce/2018-01/31/content_5262659.htm.

[3] 教育部关于开展第二批人工智能助推教师队伍建设试点推荐遴选工作的通知[EB/OL].(2021-04-16)[2021-11-12].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s7034/202104/t20210423_527853.html.

[4] 教育部关于发布《职业院校数字校园规范》的通知[EB/OL].(2020-06-24)[2021-11-20].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/zcs_zhgg/202007/t20200702_469886.html.

[5] REDECKER C.European Framework for the Digital Competence of Educator:Dig Comp Edu[R].Seville:Joint Research Centre,2017.

[6] OHLER J B.Digital Community,Digital Citizen[M].CA:Corwin Press,2010:165-169.

[7] 葛文双,韩锡斌.数字时代教师教学能力的标准框架[J].现代远程教育研究,2017(1):59-67.

[8] 吴军其,任飞翔,李猛.教师数字能力:内涵、演进路径与框架构建[J].黑龙江高教研究,2021,39(9):83-90.

[9] 郑旭东,马云飞,岳婷燕.欧盟教师数字胜任力框架:技术创新教师发展的新指南[J].电化教育研究,2021,42(2):121-128.

[10] 阿诺德·汤因比.历史研究[M].郭小凌,等译.上海:上海人民出版社,2010:263.